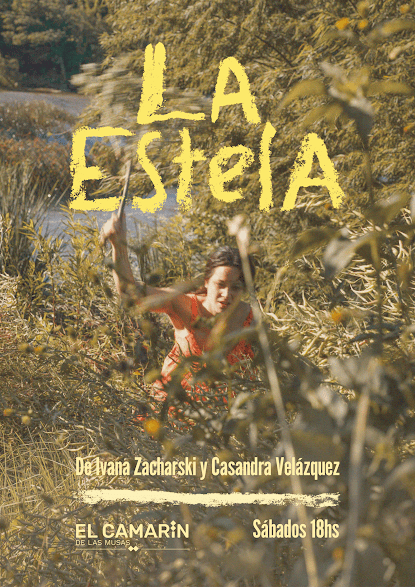

Lo delicado y lo áspero en un mismo cuerpo.

Con pocos elementos y una gran presencia escénica, La Estela propone un viaje inquietante donde lo íntimo y lo brutal conviven en tensión. Casandra Velázquez sostiene con firmeza un personaje que interpela desde lo gestual y lo verbal, en una obra que elige incomodar antes que tranquilizar.

La Estela es inquietante desde el principio. No necesita grandes artificios para atrapar: con un puñado de recursos escénicos bien utilizados, la obra instala de inmediato un clima extraño, cargado de tensión y expectativa.

La protagonista, Casandra Velázquez, se adueña del escenario con determinación. Su trabajo actoral destaca no sólo por la presencia física, sino también por la solidez con la que sostiene personaje y diálogos. Alterna registros con precisión, logrando transmitir vulnerabilidad y firmeza en un mismo gesto. Esa versatilidad mantiene al público atento y le da a la obra un pulso sostenido.

El relato atraviesa el pasaje de la infancia a la adolescencia desde un lugar poco explorado: lo ritual, lo cotidiano y lo íntimo aparecen entrelazados en un paisaje que por momentos resulta tierno y por otros, brutal. Los objetos y silencios están al servicio de un tránsito vital que se muestra sin maquillaje. Lo que podría volverse abstracto gana cuerpo en la interpretación, evitando que el símbolo se diluya.

La dirección apuesta a la síntesis y al detalle: no hay elementos innecesarios y cada movimiento adquiere peso específico. Esa austeridad obliga a que el espectador se concentre en la energía de la actriz, en la respiración de la escena y en los contrastes que surgen entre lo poético y lo crudo.

La Estela no busca comodidad ni complacencia. Es un trabajo que confronta y deja preguntas abiertas, sin cerrarlas en fórmulas fáciles. Llega para mostrarnos esa parte que nos hace un poco más libres.

Una obra imprescindible.